Synopsis

Par un après midi brûlant du 4 juillet, jour de la fête nationale américaine, et donc de week-end prolongé, une sexagénaire riche (Olivia de Havilland), veuve et handicapée, involontairement enfermée dans son ascenseur privatif, assiste à l’irruption dans sa maison de plusieurs voleurs et notamment de trois jeunes voyous prêts à en profiter...

Fiche technique

Film américain

Année de production : 1964

Durée : 1h34

Critique

Lady in a cage est sorti aux Etats-Unis en mai 1964. Commençons d’abord par rappeler, s’il en était besoin, que le cinéma des années 60 a lui aussi imprégné sa marque au Septième art, notamment dans son approche mêlant violence sèche et critique de la société moderne. Les réalisateurs américains n’ont donc pas attendu Nixon et cette période déliquescente des années 70 pour emprunter ce chemin et entamer ce travail. Lady in a cage est l’exemple type de ces films des sixties avec lesquels il faut compter.

On pourrait évoquer aussi le puissant The killers (A bout portant) de Don Siegel, qui sortira quelques mois plus tard, en juillet 1964. Autant dire que les spectateurs de l’année 1964 se sont pris un premier direct du droit avec Lady in a cage, pour ensuite se prendre un bon crochet du gauche avec The killers (qui, pour mémoire, voit l’agression d’une aveugle par deux tueurs dans une pension spécialisée…).

Autre exemple de film fort de cette époque, totalement indisponible en DVD en France, et particulièrement marquant par sa violence et son propos : Dark of the sun (Le dernier train du Katanga) de Jack Cardiff, sorti en 1968, sur lequel je ne m’étendrai pas ici si ce n’est en adressant un appel aux éditeurs, et notamment Wild Side : voici vraiment un Introuvable !

Des réalisateurs se sont donc aventurés tout au long des années 60 en terrain miné, juste avant que le grand Sam Peckinpah ne clôture cette décennie en ouvrant -explosant à coup de pieds- une voie, non pas nouvelle, mais totalement décomplexée dans la violence avec un porte-étendard qui se nomme Wild bunch (La horde sauvage), sorti en 1969.

Par son suspense foudroyant, Lady in a cage s’apparente quant à lui au thriller hitchcockien classique (Hitchcock a déjà offert Psychose –1960- et The birds –1963- au public). Il emprunte néanmoins une voie totalement innovante pour l’époque et précurseur d’un genre à part entière aujourd’hui dans le cinéma : celui du home invasion décomplexé et réaliste, dont la pierre angulaire constitue sans doute The last house on the left (La dernière maison sur la gauche), de Wes Craven (1972).

Si Hitchcock inscrira bien en 1960 son nom en lettre de sang sur le genre du serial killer movie avec Psychose, Walter Grauman peut être considéré comme le principal père de ce sous-genre du thriller. Précisons d’ailleurs que Peckinpah s’aventurera lui aussi dans ce genre un peu plus tard avec Straw dogs (Les chiens de paille, 1971).

Tout débute par un solide scénario. C’est là qu’intervient Luther Davis, auteur notamment de cinq comédies musicales produites à Broadway telles que Kismet, Kiss them for me ou Timbuktu !, et vainqueur de deux Tony Awards, l’équivalent des Oscars pour le théâtre. Selon les sources, c’est justement pour prendre le contrepied total de ces précédents projets que Davis se lança dans l’écriture et la production de Lady in a cage.

Difficile de connaître les origines exactes de l’histoire bâtie par le scénariste. Ce qui est sûr en revanche, c’est que le contexte de l’époque apporte un éclairage particulier au film. En effet, Lady in a cage sort quelques mois après le meurtre de Kitty Genovese, le 13 mars 1964, fait divers célèbre aux Etats-Unis, dont s’inspire 38 témoins, le dernier film de Lucas Belvaux.

Kitty Genovese fut violée et assassinée en pleine rue, à New York, dans un quartier résidentiel du Queens. Bien que ses cris de détresse aient capté l’attention de trente-huit voisins habitant les immeubles alentours, personne n’a tenté de la secourir ou n’a appelé les secours, jusqu’à ce qu’il soit trop tard. Bien qu’un meurtre de ce genre n’ait rien de surprenant dans le quotidien américain, ce sont les circonstances du meurtre -fortement médiatisées à l’époque- qui ont attiré l’attention des citoyens. Ces derniers furent choqués par les réactions indifférentes des témoins pendant l’agression, ce qui a généré des controverses importantes aux Etats-Unis.

Une analyse détaillée de la situation a toutefois amené deux psychologues sociaux, John Darley et Bibb Latané, à s’interroger sur les conditions psycho-sociales qui ont entraîné l’inaction des témoins et à considérer les autres facteurs entrant en jeu. De là est né le concept d'effet témoin (appelé aussi effet spectateur), qui désigne un phénomène psycho-social se référant aux situations d'urgence dans lesquelles notre comportement d’aide est inhibé par la simple présence d'autres personnes présentes sur le lieu. La probabilité de secourir une personne en détresse est alors plus élevée lorsque l’intervenant se trouve seul, que lorsqu’il se trouve en présence d’une ou de plusieurs personnes. En d’autres termes, plus le nombre de personnes qui assistent à une situation exigeant un secours est important, plus les chances que l’un d’entre eux décide d’apporter son aide sont faibles. La probabilité d’aide est ainsi inversement proportionnelle au nombre de témoins présents.

Ce fait divers entre, dans une certaine limite, en résonnance directe avec Lady in a Cage. Nous y reviendrons…

On peut s’étonner parfois de la qualité de certaines œuvres peu connues. Le cinéma n’aime en fait pas le hasard. La valeur de ces films trouve simplement son origine dans l’équipe que compose la production pour mener à bien le projet. Il en va ainsi pour Lady in a cage.

Le réalisateur, Walter Grauman, sait tenir une camera. Il débuta à la télévision en 1957 et poursuivra sa carrière en servant ce médium pendant près de 40 ans, dans des téléfilms ou des séries, jusqu’en 1996 avec l’un des derniers épisodes d’Arabesque. En 1964, il a déjà de nombreuses réalisations à son actif, dont certains épisodes de Perry Mason, des Incorruptibles et même de La quatrième dimension, dont il réalisa l’épisode Miniature en 1963 (Saison 4, Episode 8). Un solide artisan, donc, aux commandes.

Le directeur artistique du film, Hal Pereira, a travaillé, parmi beaucoup d'autres, avec Fritz Lang, Cecil B. de Mille Alfred Hitchcock, John Ford, Billy Wilder, Howard Hawks, Anthony Mann. Il fut nommé vingt-trois fois aux Oscars. Hormis Cédric Gibbons, spécialiste des effets spéciaux, onze fois récompensé (pour trente-sept nominations) et Edith Head, costumière, qui se vit décerner huit statuettes, peu on fait mieux…

A la photographie, on retrouve Lee Garmes. Dans les années 1930, sa fructueuse collaboration avec Josef Von Sternberg lui permit d'étaler tout son talent. Sa photographie noir et blanc se révèle exceptionnelle (notamment dans Shangaï Express, pour lequel il reçut un Oscar). On le trouve à l'affiche de plusieurs grands films de la décennie, comme Scarface d'Howard Hawks. Pas un amateur, par conséquent.

Cette réunion de talents constituait une bonne carte pour arriver à produire un film de qualité. Il fut néanmoins particulièrement critiqué à sa sortie. Deux points ressortent. Au fond, à l’image de la critique de Bosley Crowther du New York Times, Lady in a cage serait un film irresponsable du fait de sa description d’une société gangrenée par la violence et l’indifférence et où toute chance de rédemption aurait disparu. Il fut attaqué sous un autre angle, à l’exemple de la chronique de Richard Houlahan de Life Magazine (5 juin 1964) : celui de rejoindre la mode des films faisant appel à de vieilles actrices de légendes s’abaissant -soi-disant- à jouer dans des films d’horreur de série B ou d’horribles série B (au choix). Déplorable pour de tels talents historiques, telles Olivia de Havilland, Joan Crawford pour Strait jacket (La meurtrière diabolique, 1964) ou Bette Davis pour Dead ringer (La mort frappe trois fois, 1964).

Et pourtant, établissons clairement que Lady in a Cage est encore aujourd’hui, et en tout point, un film remarquable, qui mériterait d’avoir les honneurs d’une édition DVD prestigieuse. Le temps aura donc bien fait son œuvre, même si, au fond, la critique de Bosley Crowther s’avère justifiée.

Louons la qualité d’écriture des personnages de Luther Davis et la prestation de leurs interprètes. Commençons par Jeff Corey (George L Brady Jr), en mendiant. Il sera le facteur humain décisif du drame qui se prépare. C’est lui qui s’immisce le premier à l’intérieur de la maison, alerté par la sonnette d’alarme extérieur actionnée par madame Hilyard.

Il faut voir sa grande silhouette déambuler tel un pantin au sein de la bâtisse, comme s’il avait gagné le jackpot à la loterie après avoir découvert la maitresse de maison enfermée. Par la suite, peu à peu, Jeff Corey injecte la juste dose de misérabilisme dans le regard de son personnage pour qu’on le prenne en pitié en tant que témoin, puis victime d’une tragédie qui prend des proportions qu’il n’aurait jamais imaginées.

George est faible, lâche, pathétique, mais c’est, finalement, peut-être le personnage le plus respectable, ce dont témoigne son serment de repentance face à l’alcool. En effet, abasourdit devant la cave bien garnie de madame Hilyard, et plutôt que se noyer dans ce vin qui s’offre à lui, il s’en va quérir main forte auprès d’une prostituée, Sade. Georges est ainsi le seul personnage qui tente, tant bien que mal, de respecter un engagement moral.

L’ensemble de ses éléments mis bout à bout font de son assassinat totalement gratuit un moment atroce, mais somme toute logique dans le monde décrit : les plus faibles périssent les premiers. Georges sera ainsi la deuxième victime du métrage, un chien étant percuté en ouverture du film par une voiture, son cadavre, laissé à l’abandon, bordant le bord de la route (une scène qu’il est possible de rapprocher du film Wilde bunch de Peckinpah, où l’on voit un groupe d’enfants s’amuser à observer un scorpion se faire dévorer par une horde de fourmis). Après le chien, donc, le mendiant…

Enchaînons sur Ann Sothern (Sade), cette prostituée qui vient prêter main forte à George, bien contente de tomber sur cette mine d’or. Sans entrer dans le détail, disons seulement que le traitement qui lui est réservé n’est pas très enviable non plus. Avant d’être la représentation d’une femme mûre, c’est d’abord, et avant touts celle d’une prostituée. Elle ne fait l’objet d’aucun respect de la part de ses jeunes agresseurs, qui ne voient en elle ni une amie, ni une alliée, ni une sœur par sa marginalité, juste une concurrente à éliminer. Auparavant, elle sera violentée et réduite en esclavage sous la menace d’un couteau pour servir de porteur aux sauvageons qui vident littéralement la maison de toutes ses valeurs.

Passons au groupe de jeunes. Nous associerons Rafael Campos (Essie) et Jennifer Billingsley (Elaine) comme une sorte de Cerbère à deux têtes. Le premier joue parfaitement du cran d’arrêt, l’œil rempli de folie. La seconde utilise ses atouts et son sourire perpétuel pour allumer notamment Essie, et ainsi faire tourner en bourrique Randall, son amant et maître, interprété par James Caan. Une sorte d’Alice perverse -ou pervertie- dont on se demande quelle enfance elle a pu avoir, ou bien même quel crime elle a pu commettre (mais en a-t-elle déjà commis ?) pour en arriver là, avec cette impression tenace pour le spectateur qu’elle a déjà tout vu (et pas le meilleur…).

Tous les deux ne semblent avoir aucune pitié, aucun remord. Ce sont des machines que seul Randall semble pouvoir contrôler à sa guise par sa puissance physique et son autorité. Des serviteurs à la solde du roi qui tient fermement la laisse, jusqu’à ce qu’il perde sa couronne...

Le roi, parlons en. James Caan (Randall), leader de cette bande de crapules. Il s’agit du premier rôle important de l’acteur. Il avait fait ses débuts sur grand écran Irma la Douce, en 1963. Que dire du magnétisme incroyable de James Caan dans ce film ? Il bouffe littéralement l’image et nous fait ressentir tout à la fois la puissance physique brute, une violence qui transpire des pores de sa peau, ses sentiments refoulés et -en grattant bien- sa tristesse insondable face à la pleine conscience qu’il a de ce qu’il est et de ce qu’il représente. C’est à un affrontement titanesque que nous permet d’assister Walter Grauman entre une vétérane du métier, Olivia de Havilland, et un jeune débutant. Et l’affrontement tient toutes ses promesses.

En effet, impossible d’évoquer James Caan sans, en même temps, parler d’Olivia de Havilland (madame Hilyard). C’est là que le film prend la dimension d’une véritable tragédie grecque. Heureusement pour le film, les performances stupéfiantes des deux acteurs se répondent mutuellement pour porter le métrage dans les sommets. Il faut voir comment Olivia de Havilland est violentée par James Caan, empoignée, étranglée, projetée à terre, traînée et humiliée. On souffre autant pour le personnage que pour l’actrice et on a du mal à croire qu’elle fut, des années auparavant, la douce Melanie de Gone with the wind (Autant en emporte le vent, 1939).

Randall est un être violent, placé en opposition à madame Hilyard, dénommée dans le film à plusieurs reprises l’être humain. En utilisant cette expression, Randall se place lui-même en dehors de l’humanité, se soumettant totalement à ce qui lui semble être sa vraie nature : celle d’un animal. Il n’a pas de retenue. Il semble battre Elaine, sa petite amie, qui ne paraît pas déranger plus que cela. Cette violence conjugale est filmée hors-champ et les cris qui se font entendre relèvent plus du plaisir que de la douleur, ce qui amène à avoir des doutes sur le type de relations exactes que tous deux entretiennent. A noter d’ailleurs que la note moyenne donnée par les femmes dans IMDB pour Lady in a cage est supérieure à celle des hommes (7,3 contre 6,8). Le combat mené par Olivia de Havilland semble donc toucher la gent féminine bien avant celui de Ripley dans Alien (Ridley Scott, 1979).

Mais tous l’intérêt du personnage de James Caan est ailleurs. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas une simple machine et on est loin, au final, du Terminator. Randall est bien un être humain, qu’il le veuille ou non, et cela nous apparaitra lors d’une scène poignante, à l’intérieur même de la cage. C’est même là que le film prend encore une nouvelle dimension, dépassant le stade d’une bonne série B violente et bien troussée.

Il faut pour cela revenir aux prémices de l’histoire et introduire un autre personnage, peu présent en temps, mais dont l’esprit imprègne finalement tout le film. Il s’agit du fils de madame Hilyard, Malcolm, interprété par William Swan. On sait vite que ce dernier habite avec sa mère et que tous deux sont très proches. Il est célibataire, la présence de sa mère prenant peut-être un peu trop de place dans sa vie. Les conseils de celle-ci relèvent en effet plus des ordres à respecter (boire un jus d’orange le matin, par exemple).

L’élément décisif est un courrier que Malcolm pose dans la chambre de sa mère, espérant que celle-ci la lira pendant son absence, le jeune homme quittant la maison le temps du week-end prolongé du 4 juillet. La seule phrase que Walter Grauman nous laisse le temps de percevoir en gros plan est : Sinon, je me tue. Et cette lettre, c’est, plus tard, Essie qui la trouvera et la donnera à Randall. Sa teneur est simple et va bouleverser madame Hilyard, toujours enfermée, et, dans le même temps faire chanceler Randall. Pour résumer, l’amour de la mère étouffe le fils. Il n’en peut plus et lui demande de le libérer de son amour. Madame Hilyard doit téléphoner à son fils pour lui apporter sa réponse, faute de quoi, il se donnera la mort. Or, elle ne le peut pas. Elle sera donc responsable du suicide de son fils qu’elle a, elle-même, sans le vouloir (ou en refoulant cela au plus profond de son inconscient), enfermé dans une autre cage, virtuelle cette fois.

Randall n’est donc plus le seul monstre. Madame Hilyard comprend par sa propre expérience d’enfermement tout le mal qu’elle a pu faire à Malcolm. Et Randall ne voit plus, l’espace d’un instant, la proie, mais visiblement une mère qu’il a pour projet de tuer. Un court moment, poignant, presque impalpable, magnifique de retenue entre James Caan et Olivia de Havilland, qui font montre ici de tout leur talent, les deux personnages se rejoignent dans leurs sentiments.

Louons à ce propos la réalisation de Walter Grauman, qui sait parfaitement insuffler à son film différentes atmosphères : lumineuse et moite par la chaleur écrasante de cette journée qui ramène cette maison à une gigantesque cocotte minute ; noire, évidemment, par les éclairages savamment orchestrés par Lee Garmes ; et même quasi-fantastique, parfois, notamment lors des monologues intérieurs de madame Hilyard (ce qui peut, à certains moments, donner l’impression de visionner un épisode de la série télévisée de Rod Serling, La quatrième dimension).

Affirmons le bien fort. D’une part, l’histoire de Lady in the cage est crédible de bout en bout et d’une logique implacable. Rien ne vient gripper la machine parfaitement huilée mise en scène par Walter Grauman. De plus, l’enchaînement des péripéties -exposition des personnages, intrusion et débordements, combat final- s’enchaînent sans temps mort.

D’autre part, ce qui frappe dans, une fois le générique passé, c’est la totale modernité du film près de cinquante ans après sa sortie. Au travers de multiples questionnements (violence dans les sociétés urbaines, déliquescence des valeurs, triomphe de l’individualisme, indifférence généralisée, montée de la violence chez les jeunes, fossé entre riches et désœuvrés, place de la drogue, montée du sentiment d’insécurité, dépendance énergétique…), tout, dans cette œuvre, résonne encore aujourd’hui. Nous ne les reprendrons néanmoins pas tous ici.

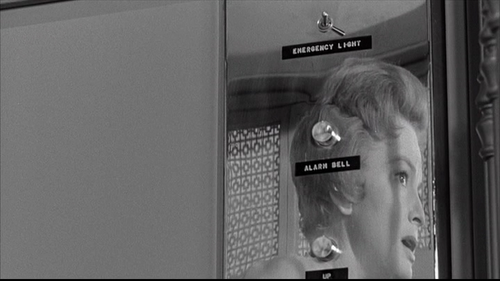

Sans entrer dans le détail, rappelons que madame Hilyard, par un malheureux concours de circonstances se retrouve enfermée dans son ascenseur privatif (ironie de l’histoire, en partie à cause de son fils, Malcolm), suite à une panne d’électricité, un jour de week-end prolongé, et alors même que son fils s’absente. L’ascendeur dispose de batteries de secours, mais uniquement pour activer une lumière d’appoint à l’intérieur de la cage, et pour enclencher une sonnerie d’urgence à l’extérieure de la maison, près de la route principale.

Notre sécurité est par conséquent limitée par le simple fait de recourir à la technologie. Ainsi, cette alarme ne sert finalement à rien si ce n’est à attirer les mauvaises personnes. De plus, l’enfermement (volontaire ou non, ce n’est pas la question), quels que soient les outils utilisés, et aussi modernes soient-ils, n’est pas une condition fondatrice de notre sécurité : l’enfermement n’empêche pas l’intrusion, comme l’illustre magistralement Walter Grauman.

L’existence de la ressource énergétique est une autre limite. Madame Hilyard le comprend vite en décidant d’économiser la batterie de secours activant la lumière de l’ascendeur, au cas où elle serait bloquée jusqu’à la nuit. Toutefois, cette batterie alimente aussi la sonnette d’alarme sur laquelle l’héroïne ne cesse d’appuyer avant que les fils ne soient arrachés par George. Cette dépendance de nos sociétés modernes à l’électricité n’a jamais été autant d’actualité aujourd’hui ou la probabilité de coupures généralisées pour des villes entières n’est plus à exclure. Quelles conséquences alors pour notre sécurité à tous ? Le film va même plus loin en interrogeant notre dépendance aux ondes : radios et téléphoniques pour l’époque (madame Hilyard se raccroche ainsi un temps à son poste de radio portable comme à un fil la reliant à une vie extérieure et tente, tant bien que mal, d’atteindre le téléphone en contrebas). Cette question est la même aujourd’hui quant à notre assujettissement de plus en plus viscérale à Internet et aux réseaux numériques. Qu’entraînerait la coupure de ces systèmes pour notre société ? Autant de questions que notre monde ne souhaite pas se poser, peut-être par peur, par bêtise ou même par intérêt…

Un autre aspect frappant de Lady in a cage, au-delà de la seule violence sèche, abrupte, qu’elle soit physique ou psychologique, présente tout au long du métrage, c’est bien l’image que donne le film de Walter Grauman du monde occidentale : celle d’une société où la cruauté s’inscrit subrepticement dans tous les recoins de l’âme humaine, au cœur de la citée urbaine. Un miroir guère déformant de notre société d’aujourd’hui où, par exemple, la cruauté est élevé au rang de valeur notamment, dans certains jeux de téléréalités, et où les tortures et meurtres abjectes emplissent les rubriques télévisés de faits divers. Le film débute ainsi d’office par une image frappante et loin d’être gratuite : celle d’une fille en patins à roulettes qui s’amuse à passer et repasser ses roues métalliques, lentement mais sûrement, sur la jambe ainsi égratignée d’un mendiant totalement inconscient. Walter Grauman enchaine ensuite sur le chien dont le cadavre borde la route.

Au-delà de cette seule illustration du sadisme enfantin, il y a la cruauté naturelle (a priori) des agresseurs. A ce titre, c’est à une véritable scène de mise à mort que nous fait assister le réalisateur concernant le personnage de George. Randall et Essie jouent ainsi avec leur proie en la prenant pour cible avec un couteau. Après plusieurs tentatives infructueuses, et le jeu ayant assez duré, Essie poignarde violemment le mendiant, par terre, hors-champ, le spectateur ne voyant que les grands mouvements de bras de l’assassin, levant et abattant son couteau à plusieurs reprises. Au final, le spectateur a cette impression gênante d’avoir assisté à une corrida où le taureau a été remplacé par un chien errant ! Autre exemple, lorsque Essie lance avec un air amusé à Randall, à propos de la lettre de Malcolm annonçant son projet de suicide : Lis le post-scriptum à la vielle, ça va la tuer !

Cependant, les voyous n’ont pas le monopole de la violence. C’est aussi une des forces du scénario de rejeter tout manichéisme (ou une faiblesse, certains y voyant un tableau plus noir que noir de notre société). Le film illustre ainsi la cruauté psychologique de madame Hilyard à l’égard de son fils, ce qui le poussera tout simplement au suicide. Une cruauté qui n’apparait qu’en filigrane au début du film, le personnage de madame Hilyard n’étant jamais vraiment caractérisé comme une mère totalement despote, manipulatrice et castratrice. On ressent quelque chose de plus insidieux qui aura des conséquences dévastatrices. De fait, l’absence de communication entre le fils et la mère semble être le grand responsable de ce drame. Un autre trait saillant de nos sociétés modernes…

Walter Grauman irrigue donc tout son film de la marque du sadisme et de la cruauté, physique et psychologique, volontaire ou involontaire, subie ou transmise. Difficile à accepter pour l’époque. Et difficile alors de ne pas penser à Clockwork Orange, le roman d’Anthony Burgess publié en 1962, qui fit, lui aussi grand bruit.

On voit d’ailleurs la critique profonde qui se dégage de l’ensemble : alors que notre société se gargarise jusqu’à s’en étouffer d’être le sommet de l’évolution sociale par le triomphe du capitalisme et de la démocratie, n’assistons-nous pas, au contraire, à l’émergence d’un monde régressant inéluctablement vers la violence et l’animalité ? C’est ce qui arrive, comme nous l’avons décrit plus haut, à l’être humain, madame Hilyard, qui, peu à peu, pour survivre, doit retourner à l’état animal pour affronter d’égal à égal (les deux monstres sont handicapés, l’un aveugle, l’autre rampante) sa Némésis : Randall. Une partie de ce propos est magnifiquement illustrée par la photo de production mise en tête de cet article. Une autre image pourrait, à la suite, venir compléter ce tableau : celle de madame Hilyard se relevant prête à combattre. La critique que l’on pourrait alors adresser à Walter Grauman, c’est de laisser cette question sans aucune espèce de début de réponse. Rien, pas un indice…

Bien sûr, le flot incessant des voitures couvre le bruit de la cloche quand madame Hilyard l’active. Les passants, quant à eux, ne sont guère réactifs à proximité. Le parallèle avec le meurtre de Kitty Genovese est alors évident. Dans les deux cas, une femme faisant face à une agression appelle désespérément au secours, sans que personne ne vienne l’aider. Autre point commun, le scénario situe l’action en pleine journée alors que les rues sont pleines d’activité. Mais difficile d’aller plus loin, tant les situations sont différentes.

Le discours est cependant clair : notre société urbaine privilégie l’enfermement et l’entre-soi illusoirement protecteur, la fuite plutôt que l’engagement, l’égoïsme plutôt que la solidarité. La jungle urbaine est hostile et productrice de monstres qui s’illustrent tant dans leurs actes que dans leurs indifférences. Elle n’est pas sans vie, bien au contraire, elle est juste hostile. Madame Hilyard, énonce elle-même : Nous avons érigé des cités et des villes en pensant avoir repoussé la jungle à l’extérieur, sans même savoir que nous construisions une jungle à l’intérieur. Le personnage de madame Hilyard en fera la cruelle expérience…

Comment ne pas voir non plus dans Lady in a Cage la critique frontale d’une société capitaliste alors en plein essor et dont l’Amérique représentait l’archétype. La maison et les richesses de madame Hilyard ne représentent-elles pas qu’un marché monopolistique investi par une concurrence prête à profiter de toutes les faiblesses du leader ? L’opportunité de mettre la main dessus entraîne ainsi une guerre entre les différents concurrents (le mendiant et la prostitué, les jeunes voyous, le gang de receleurs). Et la règle est simple : c’est la loi du plus fort qui règne. Randall l’apprendra à ses dépens, les péripéties s’enchainant jusqu’à l’irruption d’une bande à la solde d’un prêteur sur gage qui soufflera, au nez et la barde de tous, le magot ramassé.

L’un des premiers réels dialogues entre Randall et madame Hilyard est aussi révélateur sur ce point : Oh, I see… You’re one of the many bits of offal produced by the welfare state. You’re what so much of my tax dollars goes to the care and feeding of ! Randall, être violent, pur produit du welfare state (Etat-providence) américain pour madame Hilyard ! Randall lui rétorquera de façon assez drolatique -la seule trace du film en la matière- que malgré tout cet argent, la bouffe reste dégueulasse dans les centres de redressement de délinquants qu’il a fréquentés. Un échange plein de finesse, donc, sur l’état des relations sociétales américaines à cette époque (où la lutte contre le Communisme demeurait une priorité), et plus particulièrement sur le traitement de la délinquance juvénile qui, me semble-t-il, reste encore assez d’actualité…

Puis vient l’affrontement final tant attendu. Pendant que nos jeunes agresseurs se font casser la gueule par plus fort qu’eux (la bande du prêteur sur gage), madame Hilyard utilise l’escabot laissé par Randall pour sortir de la maison. Randall la rattrape, cependant madame Hilyard lui crève les yeux -seul point faible de sa carapace- en lui plantant deux tiges de fer. L’animal roi est gravement blessé par l’être humain. Les rôles s’inversent alors : madame Hilyard devient animal le temps d’un combat et pénètre le monde, non pas des forts, mais des êtres cruels, tandis que Randall entre de plein pied dans celui des faibles. Tout comme dans une meute, Randall, le dominant, essaie de faire bonne figure auprès d’Essie et Elaine pour maintenir son autorité. Toutefois, sans même attendre que Randall finisse par demander de l’aide, déjà, les deux dominés ont compris que le temps était venu de quitter leur ancien maître.

C’est drôle, mais je ne peux m’empêcher de penser à Predator en écrivant ces lignes, film qui voyait l’affrontement homérique entre Arnold Schwarzenegger et une créature alien. Olivia de Havilland/Schwarzi, même combat !

Randall n’est plus qu’un animal gravement blessé qui ne pourra pas, si les règles édictées au début du film sont respectées -le chien, George- survivre longtemps en l’état dans cette jungle. Ce qui sera vrai. Randall poursuit madame Hilyard, qui s’achemine en rampant près de la route principale pour appeler à l’aide. Personne ne la voit, personne ne la remarque, personne ne s’arrête. Il faudra une dernière empoignade entre les deux animaux blessés pour désigner le vainqueur.

Randall se dirige droit sur la route -sorte d’autodestruction à l’image de celle du Predator se faisant exploser dans le final, mais j’arrête là cette comparaison irraisonnable…- et meurt, la tête écrasée sous une voiture. Les conducteurs, tout comme avec le chien au début du film, sont bien obligés de s’arrêter et de s’occuper de madame Hilyard. La police arrive. La femme a les yeux perdus dans le vide, visiblement totalement traumatisée par les évènements et, surtout, par le sort que s’infligera son fils, Malcolm. Mais en est-on si sûr ? Fin.

La morale finale est bien sûr en partie sauve. Randall meurt, et Essie et Elaine sont arrêtés par la police. Nénamoins, devant un tel gâchis et la teneur quasi-nihiliste que donne Walter Grauman à son dénouement, difficile de croire que, quoi que se soit, ici, soit sauf. Personne ne gagne à la fin. Il n’y a pas de gentils et de méchants, il n’y a que des perdants, des victimes en puissance, des criminels, tous entremêlés dans un gigantesque bourbier urbain, peut-être annonciateur d’un autre bourbier, humain celui-là, qui se situera dans une jungle bien réelle (c’est en mai 1964, au moment même de la sortie du film, que commencèrent les raids américains sur le Laos pour tenter de couper la piste Hô-Chi-Minh).

Difficile aussi de taxer le film de misogynie (et pourtant…) tant, dans l’ensemble, hommes et femmes sont finalement sur le même pied d’égalité : monstres ou faibles, ils sont seulement guidés pour leur instinct de survie.

Alors, effectivement, il s’agit d’une vision particulièrement noire de notre société. Le constat est déprimant et rejeté à l’époque. Pourtant, comment ne pas y retrouver des traits saillants de notre société d’aujourd’hui ?

Album du film

Nicolas

/image%2F1480937%2F20150216%2Fob_55ada0_banniere-5.jpg)

/image%2F1480937%2F20160322%2Fob_aa2831_ob-5d3c79-berenice.jpeg)

/image%2F1480937%2F20160222%2Fob_a80bf6_sans-titre.jpg)

/image%2F1480937%2F20160220%2Fob_26a180_film-les-innocents30.jpg)

/image%2F1480937%2F20160218%2Fob_18332c_sans-titre.jpg)